発火要因を含むリチウムイオン電池の検出方法

リチウムイオン電池が発火する要因と、発火要因を含んだ電池を検出するために、製造プロセスで実施される代表的な検査方法について紹介します。

リチウムイオン電池が発火する要因

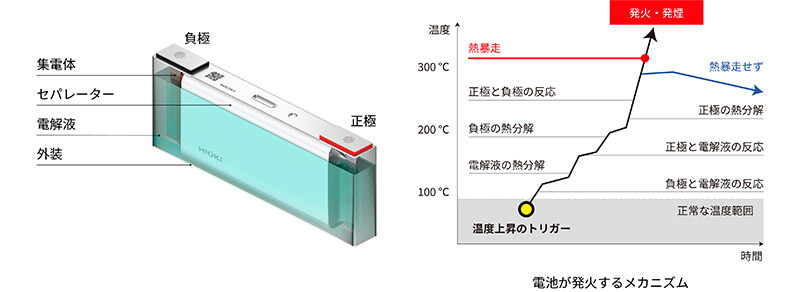

リチウムイオン電池は大別すると、正極と負極、セパレーター、電解液、集電体、外装で構成されます。構造上、正極と負極の間はセパレーターによって絶縁されています。この絶縁が破壊された状態、つまり短絡した状態が電池の温度上昇を引き起こします。温度の上昇から「熱暴走」と呼ばれる現象に至り、電池が発火します。また、材料同士の溶接が不十分な状態で、充放電を繰り返すと、溶接箇所が発熱し発火に至る恐れもあります。

短絡が発生する要因

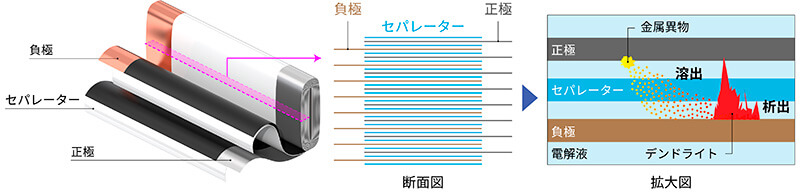

外部からの衝撃、過充電、材料の劣化、微小な金属異物の混入(コンタミネーション)などによって、正極と負極の短絡が発生します。また、微小な金属異物が電池の内部に混入すると、徐々に電解液の中に溶出し、溶出した金属が樹枝状に析出します。樹枝状に析出した金属は、デンドライトと呼ばれます。時間の経過とともにデンドライトが成長し、セパレーターを突き破り、短絡する場合もあります。

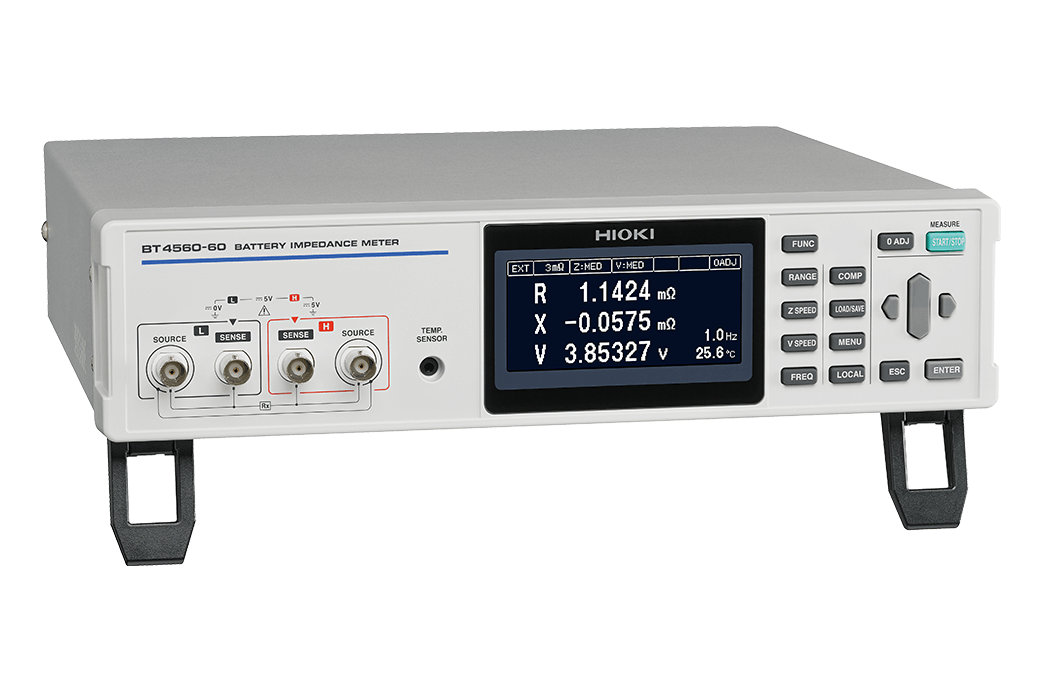

発火要因を含んだ電池を検出する

発火要因を含む電池を検出するために、電池の製造プロセスでは様々な検査が実施されています。その中でも、多くの電池メーカーが 「絶縁抵抗検査」 と 「開放電圧検査」 を実施しています。この2つは、安全な電池を製造するために欠かせない検査です。

絶縁抵抗検査

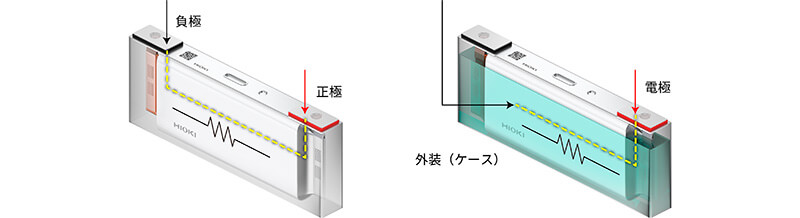

正極と負極の間はセパレーターによって絶縁されています。一般的に、絶縁を確認するために電極間の抵抗値で判断します。絶縁が良い、つまり抵抗値が高く、電流が流れない状態であることを確認します。また、各電極とケース間も絶縁を保つ必要があります。各電極とケース間でも絶縁抵抗検査が実施されています。

開放電圧検査

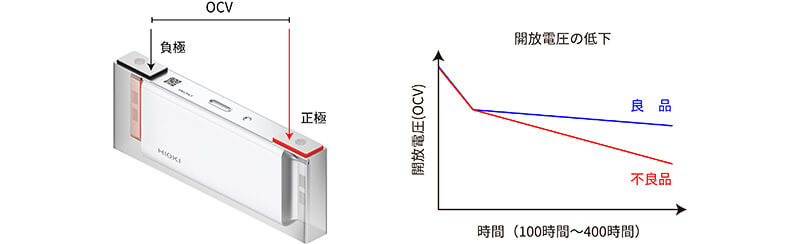

負荷に接続していないときの電池電圧を開放電圧(Open Circuit Voltage)といいます。電池は自己放電特性を持っています。この特性によって、開放電圧値は徐々に低下します。短絡が発生した場合、自己放電がより大きくなります。規定値以上に開放電圧が低下した電池を不良品として検出します。