コイルの試験方法

それぞれのコイルの試験方法をご紹介

概要

コイルは電子回路に欠かせないものです。「電子機器が動作するかどうかのテスト」「保全のためのチェック」「故障箇所の特定」など、さまざまな場面でコイルの試験が必要になるでしょう。

本ページでは主なコイルの試験方法について、わかりやすくご紹介します。

インダクタンス測定

インダクタンスとは、コイルなどに電流を流す際に電流の変化が誘導起電力となって表れる性質のことを言います。それは交流電流における抵抗というように思っていただければいいでしょう。インダクタンスという性質を示すコイルは、インダクタと呼ばれます。

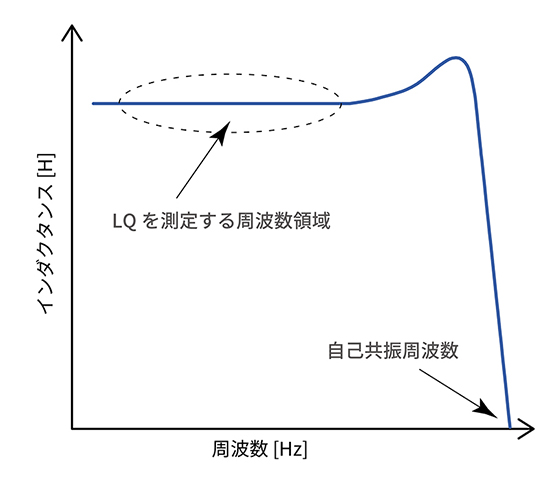

コイルには、コアが空気、もしくは非磁性材料の空芯のものと、フェライトなどの磁性体を用いたコイルがあり、コア入りのインダクタには電流依存性があります。コイルのインダクタンスと、コイルの寄生容量でLC共振することを自己共振と呼び、この自己共振の周波数を自己共振周波数と呼びます。

インダクタンスの周波数特性

インダクタンスの周波数特性

インダクタンス試験でのLCRメータを用いたコイル評価では、自己共振周波数よりも十分低い周波数でLとQを測定します。

評価試験の際に、約100 Ω以下の低インピーダンス素子を測定したい場合は「直列等価回路モード」、約10 kΩ以上の高インピーダンス素子を測定する場合は「並列等価回路モード」で測定してください。

LCRメータ IM3536

LCRメータ IM3536

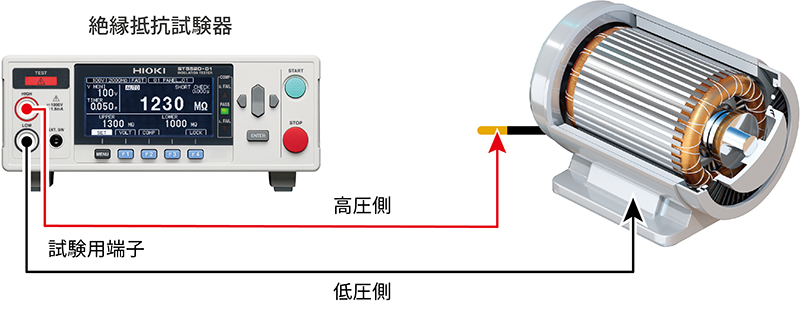

絶縁抵抗測定

絶縁抵抗測定とは、コイルの絶縁性がどの程度あるかを調べるための試験です。モーターのコイルなど製品の出荷検査や保全の検査、不具合時にコイルが原因かなどを調べる際によく使用されます。もし、コイルに絶縁劣化が発生してしまうと、感電や漏電を引き起こしてしまうリスクが生じます。

製品の安全性を保つためにはコイルの絶縁状態を調べることが必要です。測定時に、コイルの抵抗が無限大に近ければ、絶縁されているので問題ないと判断できます。しかし、コイルの抵抗が0 Ωなどの表示になっている場合は絶縁されていないため、何らかのトラブルの原因になるおそれもあるでしょう。

なお、不良品を良品と誤った判断をしないために、測定対象とプローブの接触不良や測定ケーブルの断線状態が確認できるコンタクトチェック機能を搭載した試験器がおすすめです。

耐圧試験

耐圧試験とは、絶縁抵抗測定と同様にコイルが使用電圧に対して絶縁耐力があるかどうかを調べるための試験です。一見すると絶縁抵抗測定と同じと感じてしまう人もいるかもしれません。最終的なゴールとしては、製品の感電事故や火災事故を未然に防ぐことですが、その目的が微妙に異なります。

絶縁抵抗測定は、抵抗値の測定により絶縁不良を見つけるためのものです。また耐圧試験は、絶縁破壊が引き起こされないかを調べるために行われます。耐圧試験を行う際の試験電圧は、製品ごとの安全規格によって定められていることが一般的です。

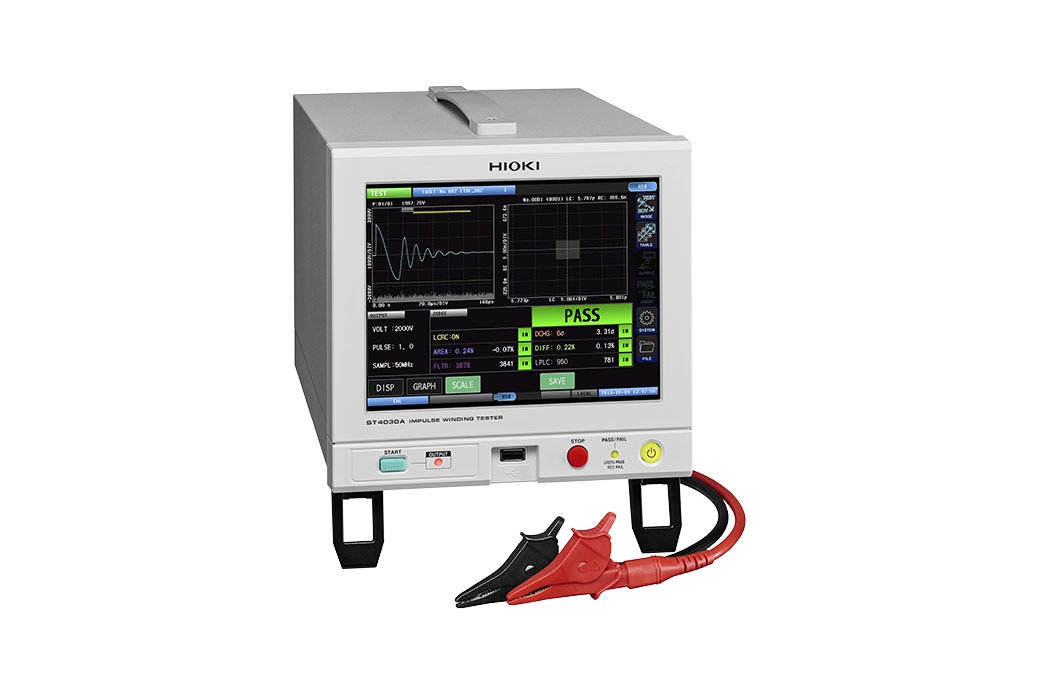

インパルス試験

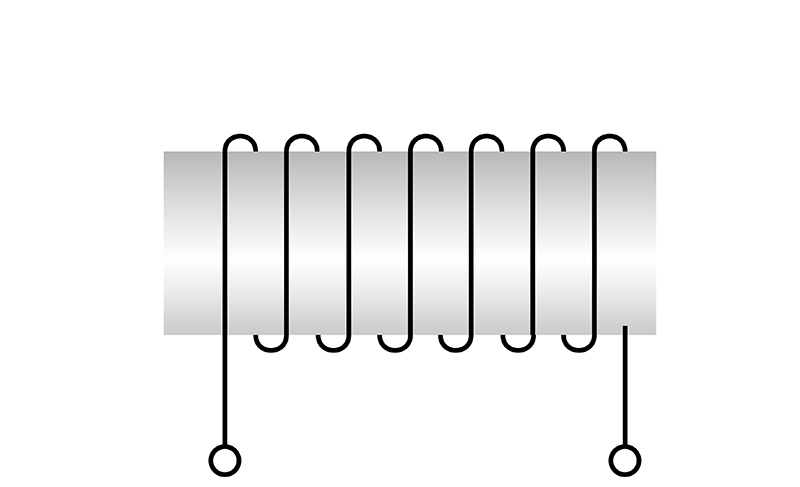

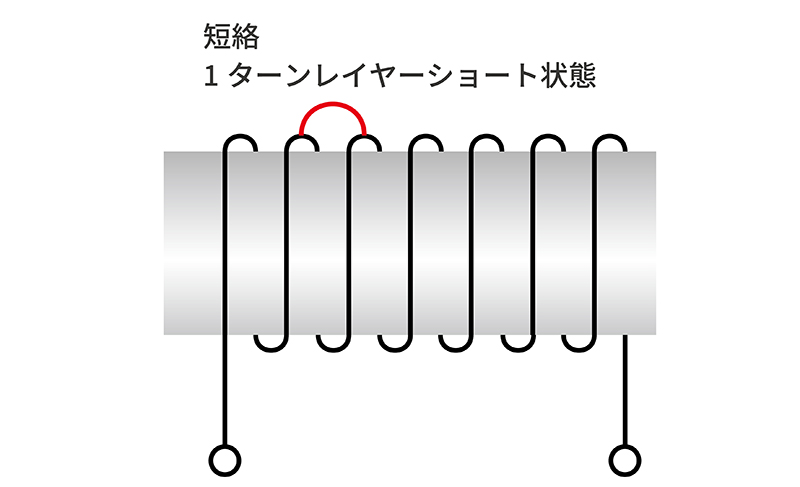

インパルス試験は巻線の絶縁故障を検出するための試験です。本来、コイルの巻線は被覆されて絶縁されている必要がありますが、何らかの理由によって絶縁抵抗が小さくなって短絡することがあります。これをレアショートと呼びます。

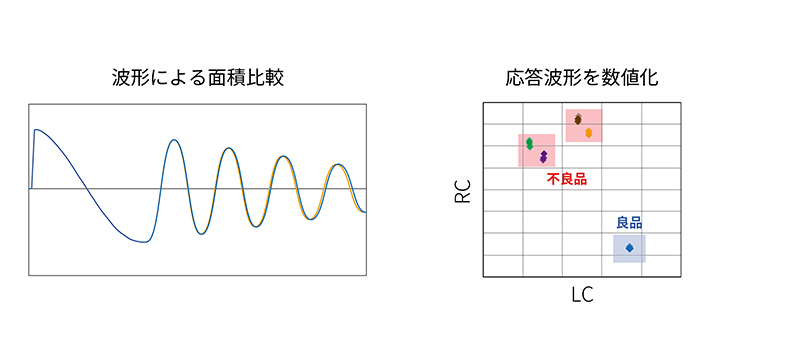

一般的にインパルス試験は良品のモーターにインパルス電圧を印加した際の応答波形を基準として、波形の面積比較をし、良品か不良品かを判定します。

応答波形の変化はモーターを構成するインダクタンス値(L)、巻線抵抗値(R)、容量値(C)から決まります。

絶縁故障により巻線のショートが起こった場合は、主にインダクタンス成分が変わるため、波形の変化で不良品を特定することが可能になります。

一般的に用いられる面積比較による判定は、良品と不良品の応答波形の差分を数値として表しています。応答波形そのものを数値化させることができる測定器もあります。

応答波形を構成する、インダクタンス値、巻線抵抗値、容量値から算出します。(トーエネック様特許を使用)

コイルの試験方法にはさまざまなものがある

電子回路に欠かせないコイルは、製品の品質確認・保全・故障修理などの際に稼働しているかを試験することが必要です。コイルの試験方法としてはさまざまなものがあります。今回は、よく利用されるインダクタンス測定、絶縁抵抗測定、耐圧試験、インパルス試験についてご紹介しました。

ぜひ参考にして、コイルの試験に活かしてみてはいかがでしょうか。