インダクタ(コイル)のインダクタンス測定方法

本記事では、コイルやインダクタのインダクタンスを測定する方法について、実用的な測定方法を分かりやすく解説します。以下の表にリストアップした HIOKI の LCR メーターとインピーダンスアナライザに基づいて測定条件および設定を説明しますが、多くは同様の製品にも適用できます。

表1:量産ライン向け製品

| 型番 | 測定周波数 | 製品特徴 |

|---|---|---|

| IM3533 | DC、40 Hz ~ 200 kHz | 温度補正機能付きRdc測定 |

| IM3536 | DC、4 Hz ~ 8 MHz | スタンダードモデル 高速・高安定・低価格 |

| IM7581 | 100 kHz~300 MHz | 高周波向けコイルを高速測定 |

表2:研究開発、受け入れ検査向け製品

| 型番 | 測定周波数 | 製品特徴 |

|---|---|---|

| IM3570 | DC、4 Hz ~ 5 MHz | アナライザモードで周波数スイープ |

コイルやインダクタの測定に入る前に

コイルやインダクタの測定方法に入る前に、コイルの違いについて知る必要があります。なぜなら、コイルの違いが測定に明確な影響を与えるためです。コイルには空芯(コアが空気または非磁性材料)のものと、コアにフェライトなどの磁性体(=透磁率の高い材料)を用いたものがあります。インダクタンスを測定する場合、コア入りのインダクタには電流依存性があるため、どちらのコイルなのかを理解して測定しましょう。

測定条件の設定例

以下は、一般的なコイルのインダクタンスをLCRメータで測定する条件の設定例です。(最適な測定条件はコイルごとに異なるため、使用者が決める必要があります)

表3:測定条件の設定

| 測定パラメータ | Rs、 Q、 Rdc |

|---|---|

| 測定周波数 | 自己共振周波数以下 |

| 内部DCバイアス | OFF(ONにすると測定できません) |

| 測定信号レベル | CC(定電流)モード、定格電流以下 |

| 測定レンジ | AUTO |

| 測定スピード | SLOW2 |

| 低Z高精度モード | OFF |

測定周波数の設定について

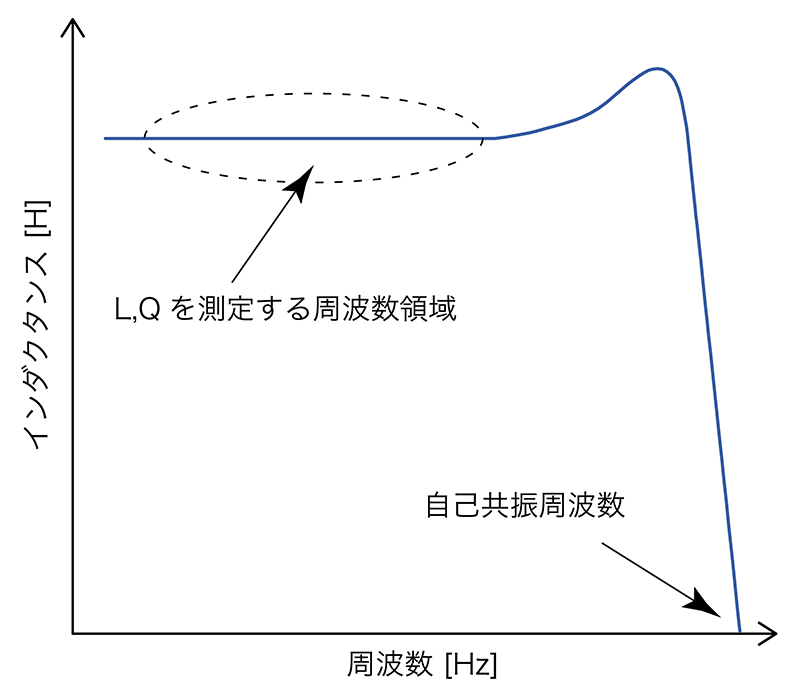

コイル(インダクタ)のもつインダクタンスと、コイルの寄生容量でLC共振する現象を自己共振と呼びます。また、この自己共振がおこる周波数を自己共振周波数と呼びます。コイルの評価では自己共振周波数よりも十分低い周波数でLとQを測定してください。

この周波数は、実際に測定してインダクタンスが平坦になる周波数範囲を見つけることで決定できます(図1参照)。

コイルのインピーダンスは、次の式を使用して計算でき、高周波数ほど高くなります。

Z = j2πfL

周波数を変えながらインダクタンスを効率よく測定するには、測定レンジをAUTOに設定します。ただし、より精度よく測定するためには、確度表を参照し確度の良い測定レンジ(インピーダンス)で測定できる周波数に設定してください。

測定信号レベルの設定について

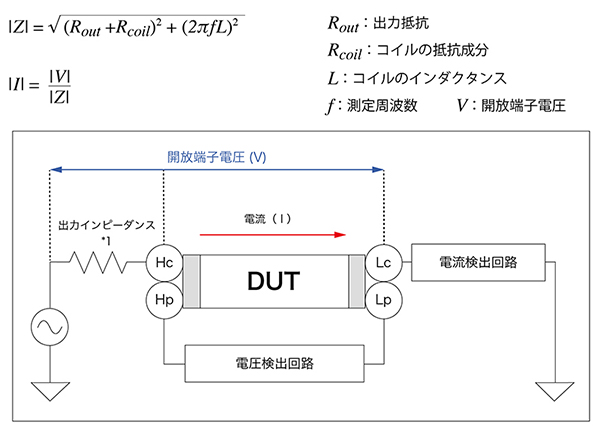

測定電流は開放端子電圧と、出力インピーダンス、被測定物のインピーダンスから計算することができます。これを計算するには、コイルのインピーダンスの近似値を使用します。

- *1::出力インピーダンスは、LCRメーターの機種や低インピーダンス高精度モードの設定が有効になっているかどうかによって異なります。取扱説明書の製品仕様を参照してください。

図2:試料(DUT)に流れる電流

また、コイルの定格電流を超えないように測定電圧を設定することも重要です。

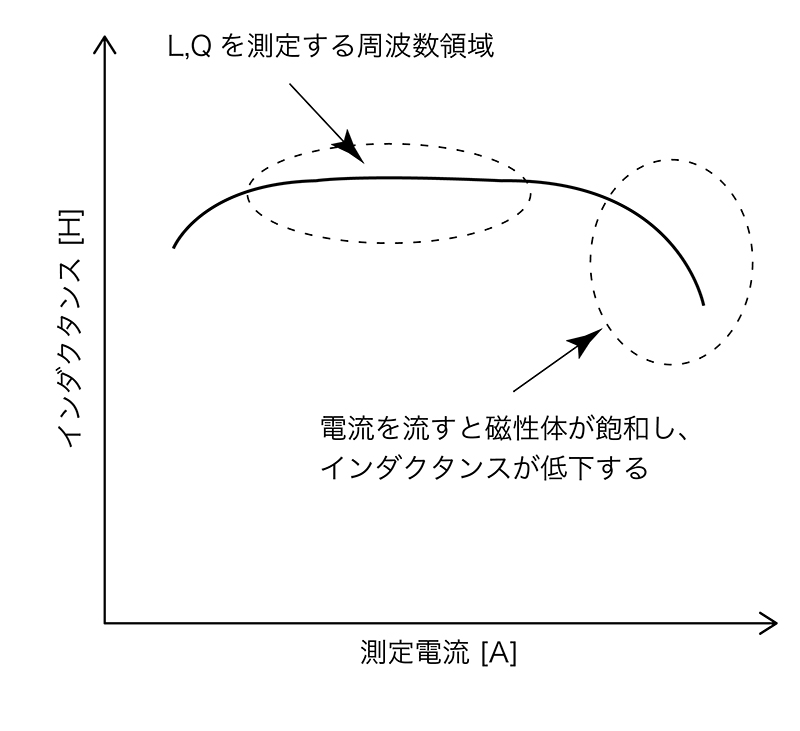

電流依存性のあるコイル (コアにフェライトなどの磁性体を用いたもの) を測定する場合、磁気コアが飽和しない信号レベルに計測器を設定する必要があります。適切な電流レベルは、やはり実際にインダクタンスを測定することで決定できますが、今回は電流レベルを変化させます。インダクタンスが平坦になる電流レベルが、ここでも使用すべきレベルです。

電流依存性の無いコイル(コアが空気または非磁性材料のもの)であれば最も確度の良い信号レベルになる設定を推奨します。IM35xxシリーズではVモードの1Vが最も確度のよい設定です。IM758xシリーズではDUTポート50Ω終端時のパワーで測定信号レベルを規定しており、最も確度が良い設定は+1dBmです。

コア入りのコイルや、定格電流が小さいコイルなどを測定する場合はIM35xxシリーズで設定できるCC(定電流)モードが便利です。測定電流が一定になるようにソフトウェアで制御しています。

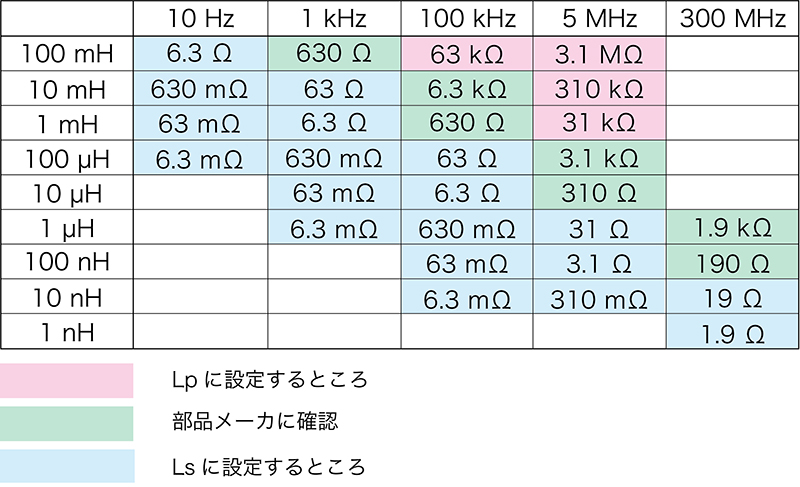

LsとLpの決め方

一般的に、低インピーダンス素子(約100Ω以下)を測定する場合は直列等価回路モード(Ls)が用いられ、高インピーダンス素子(約10kΩ以上)を測定する場合は並列等価回路モード(Lp)が用いられます。図4に、どちらの等価回路を使用するかの大まかなイメージを示します(コイルの誘電正接Dが十分に小さい場合)。約100Ω~10kΩのインピーダンスなど等価回路モードが不明な場合は、部品の製造元に確認をしてください。

図4:各周波数でのインピーダンスの目安(Dが小さいとき)

図4:各周波数でのインピーダンスの目安(Dが小さいとき)

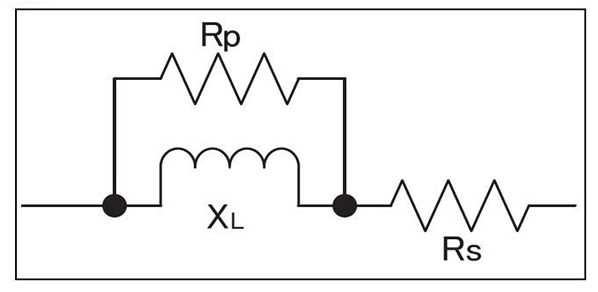

インダクタの等価回路

低インダクタンスのコイル:インピーダンスが低いためRpを無視できる。直列等価回路で測定する。

高インダクタンスのコイル:インピーダンスが高いためRsを無視できる。並列等価回路で測定する。

インダクタは図のように理想インダクタLに巻線の銅損Rs、コアの鉄損Rpがつながったような動作をします。理想コイルのリアクタンスXLはXL=j2πfLと計算できます。RsやRpの大きさによるので一概には言えませんが、低インダクタンスのコイルはXLが小さいので、RpとLを並列にしたインピーダンス≒XLとみなせます。一方RsはLsが小さいので無視することはできないので、直列等価回路となります。高インダクタンスでは逆で、Rpは無視できませんがRsは無視できるので並列等価回路となります。

Rdcの測定について

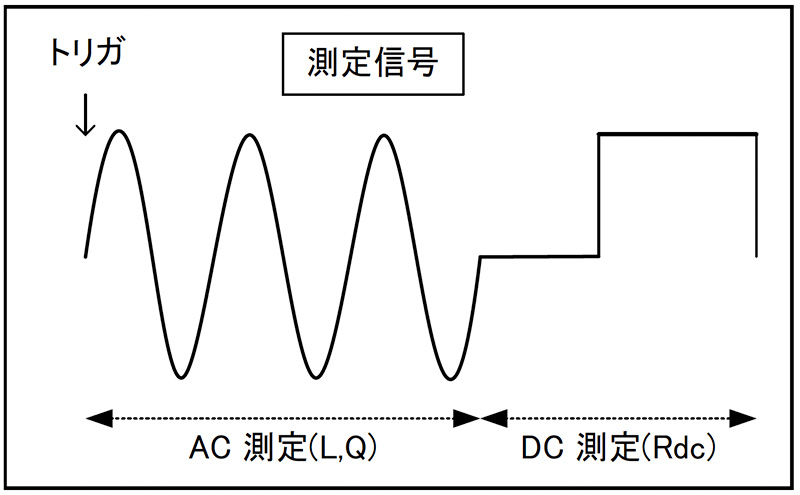

コイルの評価ではL、Q、Rdcを測定します。

IM3533やIM3536などは1台でL、Q、Rdcの測定ができます。交流信号でLとQを測定した後、直流信号でRdcを測定します。(図5を参照)

*(Rs、Rp=Rdcではありません。RsやRpは交流で測定した抵抗です。RsやRpにはコアの損失、表皮効果や近接効果によって増加した巻線抵抗などが含まれます。)

巻線材の温度係数が大きいと、温度によってRdcが変化してしまいます。IM3533にはRdcの温度補正機能があります。

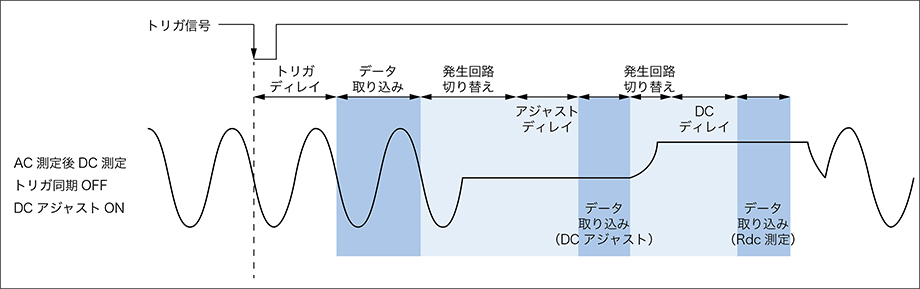

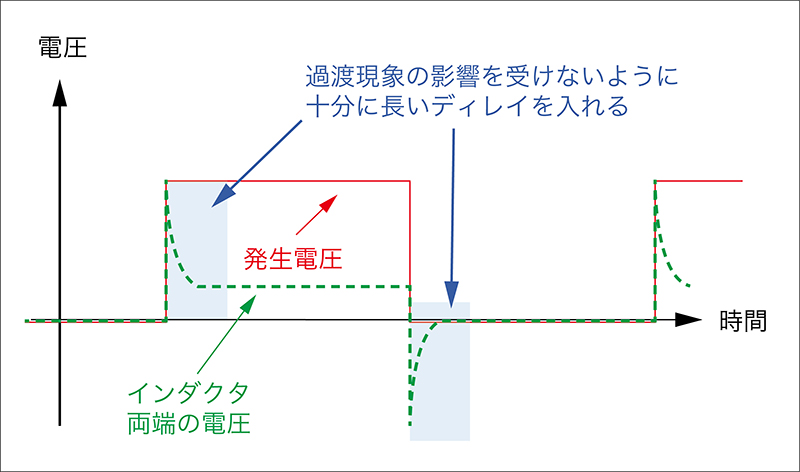

ディレイ時間の設定方法

LCRメータのRdc測定では測定誤差を減らすため、発生電圧をON/OFFさせて本体内部のオフセットをキャンセルしています(DCアジャスト機能)。図6を参照してください。

インダクタへの印加電圧が切り替わる時、出力抵抗やインダクタの等価直列抵抗、インダクタンスによる過渡現象が生じます。Rdc測定の際は過渡現象の影響を受けないように十分に長いディレイ時間を設定してください。ディレイ時間の名称や測定のタイミングは機種によって異なります。各機種の取扱説明書を参照してください。

適切なディレイ時間がわからない場合、まずはできるだけ長いディレイ時間を設定します。その時の測定値が変化しない範囲でディレイ時間を徐々に短くしていってください。

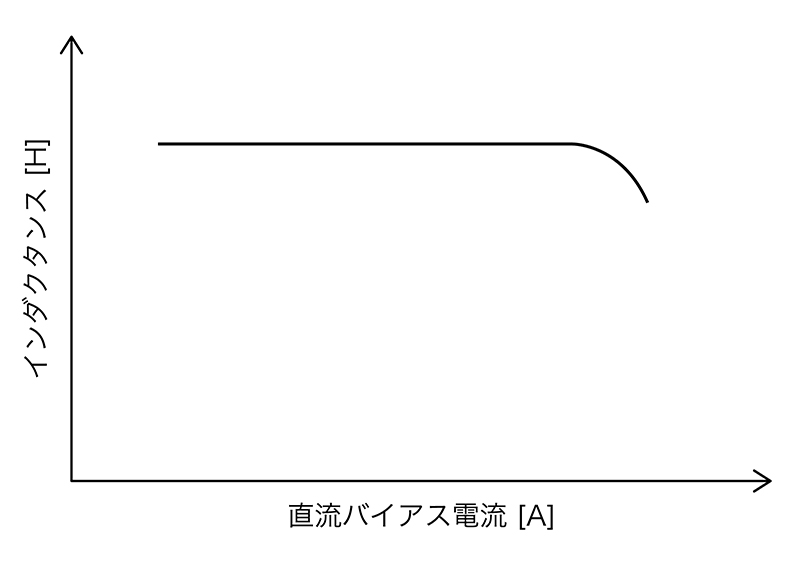

直流重畳特性について

コイルの特性の一つに直流重畳特性というものがあります。直流電流に対するインダクタンスの低下を表したもので、電源回路のように大電流を流す回路向けのコイルにとって重要な評価項目です。

弊社LCRメータに内蔵されているDCバイアス電圧印加機能はコンデンサ測定用であり、直流電流を流すことはできません。直流電流を重畳するにはDCバイアス電流ユニット9269(または9269-10)と外部電源を使うか、回路を自作してください。

※DCバイアス電流重畳回路は各LCRメータ取説後方の付録ページを参照してください

まとめ

このように、コイルやインダクタの電気特性を測定するには、多くの要素と背景などの知識が必要です。この記事が読者の皆様のお役に立ち、より収益性の高い持続可能な未来のために、HIOKIとともに技術を進化させていただければ幸いです。